Revista Nos Disparan desde el Campanario Año V Las Palabras y El Desexilio… por Mario Benedetti y Los Olvidados por Pedro Pastor

Si periódicamente se efectuara una

cotización pública del intelectual, tan minuciosa como la de la bolsa de

valores, probablemente se harían patentes los altibajos que escritores y

artistas experimentan en la consideración ajena y en la propia. Después de

todo, nadie agrede o maltrata o minimiza al intelectual con tanta acritud y

tanta intolerancia como el mismo intelectual. Es claro que ese sarampión viene

por épocas, o quizá por modas o epidemias. A las etapas de compromiso suceden

casi obligatoriamente las de desafiliación; al capítulo de los autosuficientes

sigue el de los autoflagelados. Pero yo siempre tengo presente a un simpático

negro, veterano trabajador de la Casa de las Américas, que, cuando observa que

un compañero de labor no se comporta bien, no vacila en decirle: "Tengo que hacerte una

autocrítica". Así es: contra toda razón y también contra toda gabela

etimológica, la autocrítica y también la autoflagelación, por lo general, se

las hacemos al otro mucho más ágilmente que a nosotros mismos.

Hoy en día el morbo viene desangelado

y contagioso. La cuaresma del compromiso, también llamada tiempo de

abstinencia, tiene por lo general buena prensa. A esta altura, rinde (y viste)

mucho ser neutral. El mito y el misterio son más seductores que la realidad

monda y lironda, y el compromiso ha pasado a ser casi un motivo de escarnio,

una señal de atraso. Lo curioso es que, si bien para algunos el compromiso ha

pasado de moda, en cambio siguen estando en boga los hechos que lo originan.

Digamos que la tortura sigue (a nivel semimundial) tan campante. La censura

suele gozar de buena salud. Crece el número de desaparecidos y, al menos para

los militares argentinos, no es problema de derechos humanos, sino de

sinonimia. Desaparecido es sinónimo de muerto. Y punto.

Por otra parte, los escritores y

artistas secuestrados y/o asesinados en América latina se obstinan en no

comparecer, y si compareciesen tendrían seguramente el estigma de no ser

neutrales. En el continente mestizo hay por lo menos treinta poetas que

murieron por razones políticas, y más de un neutral ha de pensar que tal vez

merecían ese destino, ya que fueron tan ingenuos como para tomar partido, como

para no atreverse con el suntuoso mito y el candente misterio y sí en cambio

con las consentidas dictaduras del mundo libre.

El poeta colombiano Alvaro Mutis

escribía hace unas semanas sobre la ingenuidad de "los intelectuales que

insisten en juzgar y en moldear el complicado andamiaje de sórdidos intereses y

pequeños egoísmos lamentables, que en lo último que piensan es en acatar la

opinión de quienes ni en sueños se ha pensado invitar al nauseabundo

pandemónium". Y el razonamiento lo llevaba a pronunciarse por la no

participación. En otras palabras, ¿a qué comprometernos si nadie nos va a

escuchar ni a tener en cuenta? Tampoco es tan oscuro el panorama. Después de

todo, la historia aporta más de un Dreyfus salvado de la mazmorra por un Zola.

Pero aunque fuese cierto, ¿acaso los políticos, los que están en su salsa, los

especialistas y vocacionales del poder, logran siempre ser escuchados, tenidos

en cuenta por los verdaderamente poderosos? Es una lástima que no se les pueda

hacer esa pregunta a Salvador Allende, ni a Patricio Lumumba, ni a Zelmar

Michelini, ni a Quiroga Santa Cruz, ni siquiera a John F. Kennedy.

Quizá la única salvación posible esté

en empezar desde abajo, desde ese ciudadano inerme que sólo empuña su sombrilla

inútil. Ya que los de arriba no logran viabilizar, sino que se preocupan en

hacer cada semana más creíble la catástrofe; ya que los semipoderosos, los

mandantes mediatizados, no logran desprenderse de esa humillante tutela y ni

siquiera consiguen ser escuchados, pues entonces pleguemos de una buena vez

nuestra sombrilla antiatómica y pinchemos con ella a los intermediarios, a los

vicedéspotas y a los subtiranos, a los gobernantes legales e ilegales, a los

marxistas de variado cuño, a los conservadores mejor conservados, a los

ideólogos y corruptólogos, a las materias (y eminencias) grises. Pinchémoslos

hasta despertarles la osadía y lograr que se atrevan a pinchar a los de arriba,

y así hasta llegar a los poderosos de verdad. Es posible que la más difundida

carencia en los altos y medianos niveles, a escala mundial, sea la falta de la

buena osadía. Allí, en esas cimas y medianías, pocos se atreven a jugarse, se

transita mansa y cobardemente hacia la destrucción. Están los imperialistas

realizados y los frustrados; los que son, los que fueron y los que darían media

provincia con tal de tener un estadito asociado, una colonia de bolsillo. La

retórica del orador puede llegar a ser tan anacrónica que no advierta que la

tarima está ardiendo y que los bomberos baten palmas. Como dijo el viejo Tácito

en su Vida de agrícola: "Hacen un

desierto y lo llaman paz". Si en otros tiempos y ocasiones los árboles

impedían ver el bosque, ahora el confort oculta el horror. Por lo menos una

parte menor, pero decisiva, de la sociedad occidental y cristiana está tan

arrellanada en sus dividendos y en su arrogante supremacía que ha decidido no

despertar de su letargo. Les han asegurado que la bomba de neutrones no dañará

sus bienes inmuebles, y eso les basta, sin tener en cuenta que ellos son bien

muebles. Por todo esto y mucho más, a la hora de adoptar una postura

medianamente digna o por lo menos sin bochorno; a la hora de sugerir salidas

verosímiles a situaciones aparentemente irreversibles, no es tan desalentador

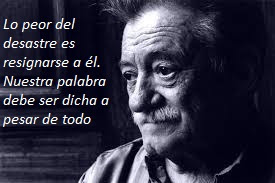

que nadie o muy pocos den crédito a la alerta del intelectual. Lo peor del

desastre es resignarse a él. Nuestra palabra debe ser dicha a pesar de todo. Es

claro que existen fundadas dudas de que con la palabra logremos algo, pero en

cambio existe la seguridad absoluta de que con el mutismo no conseguiremos

nada. Y más aún. En un período crítico como el actual, cuando la pulseada entre

hechos y hechos, entre amenazas y amenazas, entre misiles y misiles, se halla

dramática y frágilmente equilibrada, quizá haya llegado la hora de que la palabra

vuelva a tener fuerza y credibilidad y capacidad de alarma y poder de

convocatoria, y al juntarse con otra palabra y con otra más; ya lo cantó Daniel

Viglietti: "Que una gota con ser poco

/ con otra se hace aguacero", lleguen a formar por fin una buena noticia,

esa linda costumbre hoy caída en desuso.

El "desexilio"

El rápido deterioro de la dictadura

argentina tras el desastre militar en la guerra de las Malvinas ha forzado un

proceso que hoy parece obligado a desembocar en el establecimiento de un Gobierno

civil, surgido por fin de elecciones regulares. Todo ello ha abierto a los

exiliados argentinos algunas posibilidades de regreso, en consecuencia, ha

desencadenado una serie de actitudes y sentimientos contradictorios del regreso

como los del desarraigo.

Seguramente no pasará mucho tiempo

sin que el mismo problema, con sus alternativas, euforias, confrontaciones y

escrúpulos anexos, cobre vigencia para otros exilios, ya que si bien ni el

truculento Pinochet ni la opaca dictadura colegiada de Uruguay han sufrido una

pérdida de autoridad profesional tan contundente y tan vertiginosa como la de

los militares argentinos, la situación en Chile y Uruguay se ha deteriorado

debido a otros ejercicios de la ineficacia y la tozudez, y no parece

descabellado augurar a mediano plazo una contramarcha a la boliviana y una

inevitable asunción del poder (o al menos del gobierno) por los civiles. En

consecuencia, puede desde ya asegurarse que el desexilio será un problema casi

tan arduo como en su momento lo fue el exilio, y hasta puede que más complejo. Cuando

a mediados de los años setenta comenzó la ola de emigración política y masiva,

la decisión de abandonar el país propio tenía la coherencia de ser virtualmente

ajena al individuo, ya que no era éste quien resolvía espontáneamente

incorporarse a la diáspora; el impulso directo o indirecto venía casi siempre

de la represión. Se emigraba por varias razones, pero, sobre todo, para evitar

la prisión y la tortura y, en definitiva, para salvar la vida. Hoy día es

previsible que a medida que la situación se vaya normalizando en la comarca del

terror, a medida que vayan verdaderamente desapareciendo los riesgos y las

amenazas, el desexilio pasara a ser una decisión individual. Cada exiliado

deberá resolver por sí mismo si regresa a su tierra o se queda en el país de

refugio. Dada esta perspectiva, puede ser que se avecinen tiempos en los que la

comprensión llegue a ser una palabra clave. Unos volverán y otros no, y cada

uno tendrá sus razones, pero ¿hasta qué punto los que se quedaron o pudieron

quedarse van a comprender el exilio cuando sepan todos sus datos? (Es probable

que hoy se tengan en el interior de esos países datos muy limitados de lo que

se hace y de lo que no se hace en el exilio, así como de lo que se hace bien y

de lo que se hace mal.) ¿Y hasta qué punto los que regresen comprenderán ese

país distinto que van a encontrar? De una y otra parte aflorarán prejuicios

inevitables. Va a ser de todas maneras una experiencia inquietante, que sólo

tendrá un buen desenlace si tanto los de fuera como los de dentro proceden sin

esquematismos, dispuestos a recibir no sólo las noticias, sino también los

estados de ánimo, las preguntas acuciosas, los análisis temerarios, las

transformaciones, aun las temperamentales, que pueden darse en uno u otro lado.

Que los amigos, o los hermanos, o los miembros de una pareja, al reencontrarse,

sepan de antemano que no son ni podrían ser los mismos.

Todo dependerá de la comprensión,

palabra clave. Los de fuera deberán comprender que los de dentro pocas veces

han podido levantar la voz; a lo sumo se habrán expresado en entrelineas, que

ya requieren una buena dosis de osadía y de imaginación. Los de dentro, por su

parte, deberán entender que los exiliados muchas veces se han visto impulsados

a usar otro tono, otra terminología, como un medio de que la denuncia fuera

escuchada y admitida. Unos y otros deberemos sobreponernos a la fácil tentación

del reproche. Todos estuvimos amputados: ellos, de la libertad; nosotros, del

contexto. Es obvio que esa comprensión debe darse en primer término entre los

mismos exiliados. No todos los que regresen lo harán por los mismos motivos, ni

todos los que no vuelvan tomarán esa difícil decisión por las mismas causas.

Sin duda será más fácil que regrese quien por alguna razón tenga asegurados un

trabajo o una fuente de ingresos, y, en cambio, la vuelta será más difícil para

quien sea consciente de que irá a engrosar las nutridas filas del desempleo.

Más fácil será el regreso para aquellas parejas que no tengan hijos o los

tengan de corta edad que para aquellas otras que los tengan ya mayores y estén

estudiando en el nuevo país o hayan establecido a su vez una relación de

pareja. En cualquier caso, el reproche puede llegar a ser una herencia maldita

que sólo serviría para enrarecer el futuro.

En situaciones como ésta, el ser

humano tiende a menudo a ser esquemático, intolerante, egoísta. Cuanto más le

ha costado atravesar el puente de la duda para llegar a una decisión compleja,

más rotundo suele ser con quienes todavía vacilan. Y, sin embargo, ningún

exiliado tiene el derecho a resolver por otros, y mucho menos a levantar el

dedo admonitorio contra quienes han elegido una solución que tal vez él mismo

ha desechado tras varios concurridos insomnios. La nostalgia suele ser un rasgo

determinante del exilio, pero no debe descartarse que la contranostalgia lo sea

del desexilio. Así como la patria no es una bandera ni un himno, sino la suma

aproximada de nuestras infancias, nuestros cielos, nuestros amigos, nuestros

maestros, nuestros amores, nuestras calles, nuestras cocinas, nuestras

canciones, nuestros libros, nuestro lenguaje y nuestro sol, así también el país

(y sobre todo el pueblo) que nos acoge nos va contagiando fervores, odios,

hábitos, palabras, gestos, paisajes, tradiciones, rebeldías, y llega un momento

(más aún si el exilio no prolonga) en que nos convertimos en un modesto empalme

de culturas, de presencias, de sueños. Junto con una concreta esperanza de

regreso, junto con la sensación inequívoca de que la vieja nostalgia se hace

noción de patria, puede que vislumbremos que el sitio será ocupado por la

contranostalgia, o sea, la nostalgia de lo que hoy tenemos y vamos a dejar; la

curiosa nostalgia del exilio en plena patria.

Y si no debemos sentirnos culpables

por todo lo que recordamos y trajimos con nosotros, así fueran miedos,

decepciones, frustraciones, derrota, tampoco debemos avergonzarnos de los

recuerdos que hoy estamos construyendo, y que si un día o una noche nos vamos,

integrarán nuestra mochila. Aunque se llamen soledades, consuelo,

incomprensión, solidaridad, amagos de xenofobia y otros esperpentos y

disfrutes. No hay que desperdiciar ni malograr las ocasiones de entender el

mundo, esa sublime madriguera.

Quizá volvamos (los que volvamos) fatigados, más viejos; quizá también estén

más viejos, aunque con otra fatiga, los que allá encontremos y reencontremos,

pero estoy seguro de que la reunión nos rejuvenecerá a todos y mutuamente nos

rehabilitará para el trecho que a cada uno le reste. Ese es, después de todo,

el destino del hombre (y de la mujer), no sólo del exiliado o la exiliada. Es

gracias a ese tira y afloja entre lo que se añora y lo que se obtiene, es

gracias a esa compensación inacabable, que nuestra memoria y nuestra vida se

enriquecen, y nuestra muerte (ese exilio sin retorno ni desexilio) no tiene más

remedio que otorgarnos nuevas y fecundas moratorias.

Comentarios

Publicar un comentario