Revista Nos Disparan desde el Campanario Año V Entre la crisis y la esperanza de Paul Valéry… por Paola Cattani

Nunca antes la reflexión de Paul

Valéry sobre la crisis del espíritu había parecido tan necesaria, tan intuitiva

e inmediata, como hoy, en estos tiempos en que la guerra ha vuelto a las

tierras de Europa. ¿Cómo es posible, se pregunta Valéry, que tanta ciencia y

tanto conocimiento permita -en el doble sentido de «no impedir» y «hacer

posible»- semejante destrucción? Creemos haber alcanzado la cima del progreso

científico y espiritual, y descubrimos, de repente, que podemos recaer

fatalmente y con bastante facilidad en el más ancestral y bárbaro de los

delitos, a saber, la lucha fratricida y destructiva. Al poeta puro que es

Valéry, autor durante la guerra del perfecto y oscuro poema del Jeune

Parque, y que considera la autonomía del arte como un presupuesto indiscutible

-la teoría estética de Valéry está expuesta en toda su complejidad en

el Cours de poétique que acaba de publicarse– le resulta imposible

abstenerse, tras el primer conflicto mundial, de una reflexión pública sobre la

situación actual.

Cuando Valéry escribió «La Crise de

l’Esprit» en la primavera de 1919, la guerra había terminado hacía unos meses,

dejando un legado de destrucción y desesperación tanto para los vencidos como

para los vencedores. El artículo, publicado por primera vez en inglés en la

revista londinense The Athenaeum (y sólo más tarde, durante el

verano, publicado en francés en la Nouvelle Revue Française), proporcionó

a Valéry una fama internacional inmediata e inesperada; el texto se convirtió

muy pronto en una referencia casi obligada en el amplio debate público e

intelectual sobre la situación y el futuro del continente. Dos son las ideas

fundamentales desarrolladas en el artículo. La primera es que la muerte de

Europa se ha convertido de repente en algo concebible y pensable para los

europeos. La civilización europea, tan avanzada como es, descubre de repente

que no está exenta a priori del destino que en su día corrieron las grandes

civilizaciones desaparecidas, y que podría quedar reducida a un «nombre bonito

y vago», como los que aparecen en los libros para evocar las gloriosas

civilizaciones que se ha tragado la historia (como Elam, Nínive y Babilonia);

la famosa frase inicial del artículo («Las civilizaciones sabemos ahora que

somos mortales») se detiene precisamente en tan vertiginoso cortocircuito

temporal, que tiene algunos rasgos en común con la visión cíclica de la

historia expresada por el filósofo alemán Oswald Spengler en La decadencia

de Occidente, otro diagnóstico de la crisis europea publicado en los mismos

años, y que tuvo un éxito extraordinario e inmediato.

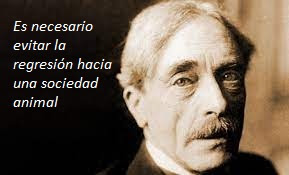

Y he aquí la segunda intuición de

Valéry: para la Europa de entreguerras se trata nada menos que de preservar su propia

humanidad, y evitar la regresión a una sociedad animal («Todavía reina cierta

confusión, pero un poco más de tiempo y todo se aclarará; veremos por fin el

milagro de una sociedad animal, un perfecto y definitivo hormiguero»). Valéry

no fue el único en evocar el «peligro del hormiguero» en el periodo de la

posguerra: Thomas Mann, Benedetto Croce, José Ortega y Gasset y muchos otros

también lanzaron alarmantes advertencias sobre el riesgo de que Europa y los

europeos se convirtieran en una sociedad animal, es decir, en una sociedad

inhumana (Croce hablaba de la «vita ferina», la existencia de bestias

salvajes).

Contrariamente a lo que podría pensar

un lector superficial de hoy, o a lo que podrían reprocharle ilustres lectores

de ayer, como Jean-Paul Sartre y Julien Benda, Valéry no formula

consideraciones abstractas y genéricas sobre Europa y su crisis, destinada a

defender una Europa con una connotación a priori positiva. Si la crisis de la

mente y del espíritu se ha hecho tan famosa es precisamente porque contiene

reflexiones que son cualquier cosa menos obvias o fáciles. La visión que Valéry

tiene de Europa es muy clara, en absoluto vaga, y en varios aspectos va a

contracorriente (de su época, pero quizá también de la nuestra).

En primer lugar, el ideal europeo de

Valéry, a diferencia de otros de sus contemporáneos, no toma forma en la estela

del pacifismo o del internacionalismo de corte humanitario y pacifista. La

Europa de Valéry es, en efecto, una Europa pacífica, es decir, que se fija la

paz como objetivo, pero que también evita hacer del pacifismo su ideología. En

los numerosos escritos proeuropeos de Valéry, el lexema «paz» y sus derivados

son, en efecto, bastante raros; y las posiciones proeuropeas que Valéry mostró

tras el primer conflicto mundial fueron, de hecho, menos el resultado de un

pacifismo provocado por la guerra -según la vulgata bastante extendida en los

estudios sobre Valéry- que el resultado de una reflexión que inició el propio

Valéry en los últimos años del siglo XIX sobre las transformaciones que

sacudían Europa y su papel mundial, tras los conflictos sino-japonés e hispano-americano,

que atrajeron su atención en 1898-1899, más que un acontecimiento tan crucial

como el asunto Dreyfus. El pensamiento de Valéry sobre Europa encuentra así su

punto de partida en el problema de los equilibrios/desequilibrios mundiales,

que Valéry tuvo valientemente en cuenta muy pronto y más allá de un pacifismo a

priori que parecía excesivamente ingenuo, idealista y optimista, sin

preocuparse de las complejidades de la realidad: ésa es la crítica que una

parte considerable de la intelligentsia francesa y europea (de André

Gide a Ernst Robert Curtius, de Jules Romains a Albert Thibaudet) dirigió a

Romain Rolland y a su manifiesto pacifista «Au-dessus de la mêlée», del que se

decía que se entregaba a una cierta «facilidad de pensamiento».

Una de las dificultades de Europa

sobre la que Valéry reflexiona más detenidamente es la existencia de las

naciones: las preciosas e indispensables unidades mínimas que componen la

comunidad europea, y que al mismo tiempo resultan potencialmente muy

perjudiciales, capaces como son de generar guerras y oponerse a un orden

superior, la unidad supranacional que Valéry reconoce como indispensable. La

Europa de Valéry -y éste es otro de sus rasgos esenciales- se niega a ignorar o

abolir las naciones, como querrían hacer tanto el internacionalismo socialista

y católico como el europeísmo de, por ejemplo, Julien Benda, quien, en

su Discurso a la Nación Europea, explica que las pasiones nacionales

representan el peor de los males para Europa y deben ser eliminadas cuanto antes.

Para Valéry, en cambio, la nación, que él entiende en el sentido liberal

ilustrado en particular por Ernest Renan, es una etapa indispensable entre el

individuo y la comunidad; más que una entidad que pueda definirse con criterios

de lengua, raza o tradiciones, es el lugar donde se comparte un proyecto común,

que hay que disociar de su producto desastroso que es el nacionalismo

intolerante. Para Valéry, Europa nace, pues, del concierto de naciones que ya

existía; en este sentido, se muestra profundamente partidario del proyecto y

los principios del internacionalismo liberal de la Sociedad de Naciones, en

cuyas actividades participa muy activamente a lo largo de los años treinta.

Por supuesto, a los ojos de Valéry,

la Europa liberal no estaba exenta de graves problemas espirituales, más que

sociales y políticos. La «Crisis del Espíritu» es, de hecho, una larga

meditación sobre la crisis de la Europa liberal y democrática que el final del

siglo XIX legó al nuevo siglo. Valéry, como otros de su generación, se ve

inevitablemente llevado a plantearse los límites de una libertad que, aunque

esencial y preciosa, había acabado por generar excesos incontrolados: el

individualismo hipertrófico, un tipo de libertad muy próxima a la licencia, un

desorden anárquico y estéril descrito por Valéry con la imagen de un horno

incandescente donde todo se funde y nada se distingue (una «nada infinitamente

rica»). Este sentimiento de crisis de valores en la Europa liberal era

ampliamente compartido entre sus colegas y amigos: Jacques Rivière, el nuevo

director de la NRF después de la guerra, también observaba en un

artículo de 1919, no sin amargura, que cada vez había más gente que ya no

quería la libertad por la que tanto se había luchado durante la guerra, y que

prefería ahora los ideales de la vida colectiva y social.

Frente a las soluciones a los

problemas de la Europa liberal y democrática propuestas por ideologías

colectivistas, movimientos de masas y totalitarismos antiliberales de diversas

orientaciones políticas, Valéry se esforzó por salvar los valores y principios

que consideraba indispensables. La libertad ante todo, por supuesto: pero ¿qué

libertad exactamente?

La reflexión de Valéry sobre la

libertad es ante todo una reflexión sobre la diversidad, e incluso sobre la

desigualdad: contra todo intento de nivelación, Valéry quiere salvaguardar la

desigualdad como valor. No porque quiera una sociedad desigual e injusta, sino

porque quiere vivir en una sociedad que reconozca el valor (de los productos,

las personas, las ideas) y se modele en torno a él. Un largo pasaje de la

«Crisis del espíritu» está dedicado a la presentación del Pensamiento como

fuerza que asegura la desigualdad productiva. Al igual que otros pensadores del

periodo de entreguerras (entre ellos Thomas Mann y José Ortega y Gasset),

Valéry se preocupa por detallar las condiciones que permiten el establecimiento

de formas de vida libres en la sociedad democrática.

Además, es en este marco conceptual

donde deben interpretarse las controvertidas observaciones de Valéry sobre

la deminutio capitis de Europa. El problema para él no es tanto que

Europa esté perdiendo su supremacía geopolítica y cultural, sino que se está

produciendo un cambio sustancial de paradigma: de la primacía del Pensamiento y

de su valor diferencial se está pasando a una lógica brutalmente numérica, al

predominio de la fuerza de los números y de las mayorías (por lo que Europa

está destinada a convertirse en lo que realmente es, a saber, un «pequeño cabo»

de Asia). Valéry, como antimodernista que es, ve la libertad como ideal liberal

amenazada por la libertad como ideal democrático: esto no significa que sea

hostil a la democracia, sino que se pregunta cómo salvaguardar el valioso e

indispensable valor añadido de la originalidad individual en las democracias.

Valéry cree que sólo la variedad y la multiplicidad que caracterizan a una

sociedad libre y, por tanto, acogedora y plural, permiten un desarrollo

individual libre e imprevisible; lo explica, por ejemplo, cuando habla del

Mediterráneo, que para él es el lugar por excelencia de la mezcla y la

plurivocidad histórica y cultural.

El liberalismo que reivindica Valéry

es, en cualquier caso, un liberalismo de naturaleza espiritual (más que

política o económica), y encuentra su fundamento primordial en el ideal clásico

de la liberalidad: una conducta mental y de comportamiento constituida por la

apertura a los demás, la tolerancia y el diálogo, antídotos todos ellos contra

la iliberalidad y la conflictividad que Valéry identifica como cada vez más

extendidas y responsables de la agitación histórico-política del continente.

Para Valéry, se trata de redescubrir la inspiración original y constitutiva del

liberalismo filosófico, en continuidad con la tradición humanista, y más allá

de las decepcionantes encarnaciones históricas de la segunda mitad del siglo

XIX; y sobre todo de recordar que lo espiritual, lo ideal, debe siempre informar

lo real, guiar y orientar la vida cotidiana de la polis.

Según Valéry, el hombre se

caracteriza y se distingue de los animales sobre todo por sus sueños, a

los que dedica un largo pasaje en la «Nota» que completa la «Crisis del

espíritu» de 1922. Como haría más tarde en la «Pequeña carta sobre los mitos»

(1928), Valéry tiene en cuenta las transformaciones que el hombre imprime a la

realidad y que surgen de la tensión esencial entre lo que

es y lo que no es, entre la satisfacción de las necesidades y la

insatisfacción inagotable de los deseos, entre lo real y lo posible, lo factual

y lo imaginario. Si el Pensamiento ocupa un lugar tan crucial en la obra de

Valéry, especialmente en sus meditaciones sobre Europa, es porque es ante todo

«el instrumento de lo que no es», «el autor de sueños» que el hombre debe

elegir cuidadosamente. Valéry fue el autor del famoso lema, relativo a las

actividades de cooperación internacional de la Sociedad de Naciones, «La

Sociedad de Naciones presupone una Sociedad de Mentes». Es algo que pronunció

por primera vez en 1931, para llamar la atención sobre la necesidad de la

cooperación intelectual, que precede a la cooperación política y económica,

como base sólida y única para la construcción de una Europa verdaderamente

unida, es decir, que se constituya en torno a un proyecto cultural común, antes

incluso que la herencia del pasado o los proyectos industriales, económicos e

institucionales. Junto con la primacía de la cultura, esta fórmula afirma la

importancia de una reflexión sobre el hombre ideal, como modelo que fija los

objetivos de las acciones y opciones políticas y cotidianas de todo tipo.

Tal insistencia en la dimensión

ideal, sin embargo, nunca liquida precipitadamente la realidad: el idealismo de

Valéry es profundamente realista, nunca rehúye la complejidad de la verdad, y

más bien trata de evitar posiciones abstractamente utópicas, como hemos

señalado en relación con el pacifismo, por ejemplo.

¿Dónde concentrar entonces sus

esfuerzos para concretar ese idealismo realista? Valéry no tiene dudas: sobre

el estilo, en primer lugar. Su reflexión sobre Europa es también y sobre todo una

lección de estilo. Ya mencionamos brevemente el famoso libro de Oswald

Spengler La decadencia de Occidente, que en los mismos años 1918-1922

formula un diagnóstico de la muerte de la civilización europea muy similar al

de Valéry, en la medida en que se configura en torno a cuatro elementos

esenciales que también se encuentran en la «Crisis del espíritu»: la

antropomorfización de la civilización, la concepción cíclica de la historia, el

paralelismo con las civilizaciones antiguas y el pesimismo histórico. Valéry,

que no sabía alemán, ciertamente no pudo haber leído el texto de Spengler, que

no fue traducido al francés hasta 1931-1933; es posible que conociera algunas

de las tesis de Spengler, pero en cualquier caso la cuestión es más

significativa en cuanto a las posibles deudas negativas, por así decirlo, que

en cuanto a las positivas, ya que el discurso de Valéry difiere profundamente

del de Spengler en el tono y en el significado último.

Spengler abusa en su texto de las

antítesis claras y perentorias; en su prosa no hay lugar para lo que el

filósofo alemán Bertrand Groethuysen, en un artículo publicado en

la NRF en 1920 para presentar a Spengler al público francés, define

como «el arte de matizar el pensamiento para conservar sus tonos intermedios» y

«los grados de certeza y duda por los que pasa la mente cuando busca la verdad».

Spengler procede con un «paso sólido y siempre seguro», sin hacer uso de los

«modestos auxiliares de las ideas» que son «los peros, los si, los no, los

quizás», que Groethuysen considera como «humildes plegarias dirigidas al

infinito de una verdad que nunca será comprendida». Y entre las «dudosas y

corteses formas de pensamiento» desatendidas por Spengler, Groethuysen incluye

la paradoja, «una expresión necesaria de una época en fermentación, y que hace

que el pensamiento sea vivo y flexible».

El artículo de Valéry, en cambio, es

un largo desarrollo paradójico de los nudos problemáticos y contradictorios de

la civilización europea. En un tono ampliamente dubitativo y cuestionador,

Valéry intenta ante todo dar voz a una palabra que contempla los lugares de la

incertidumbre, las lagunas, los escollos del pensamiento. Mientras que Spengler

se propone demostrar, casi matemáticamente, la fatalidad del destino que se

cierne sobre el futuro de Europa, proponiendo una lectura profundamente

determinista, Valéry, de forma muy diferente, pretende con sus observaciones

sobre la muerte de las civilizaciones poner en tela de juicio las certezas

adquiridas para solicitar una meditación sobre los peligros que corre la

civilización europea y relanzar la vida del espíritu. Mientras que el

diagnóstico de Spengler adopta la forma de una profecía violentamente polémica

y a veces eufórica sobre la desaparición de una civilización considerada

decadente e irrecuperable, el diagnóstico de Valéry coincide más bien con una

advertencia seria y angustiosa, así como con un llamado a la acción, para que

Europa reaccione ante la crisis salvando lo que puede y debe salvarse.

Los intelectuales, los hombres de

letras, están ellos mismos, según Valéry, expuestos a (y a veces engañados por)

un temible y peligroso espíritu de guerra. A aquellos, colegas y amigos o

detractores y críticos, que le reprochan un tipo de compromiso no

suficientemente político y directo -ya se ha mencionado a Sartre y a Benda-,

Valéry les recuerda que para él la misión del hombre de letras es contener y

reducir los antagonismos y las conflictividades, que están en efecto, como ha

teorizado Carl Schmitt, profundamente arraigados en el hombre y en la vida

social, pero que los hombres deben superar con toda la fuerza cultural e

intelectual de que disponen. Hay una gran necesidad de intercambios, de

conversaciones, de formas y tonos dialógicos: ésta es la certeza que Valéry no

deja de repetir a sus colegas comprometidos, como él, en las actividades de

cooperación intelectual y a veces desalentados por los resultados aparentemente

nulos de sus esfuerzos, sentimiento al que opone, no sin cierta tenacidad, la

idea de que es fundamental intentar, a pesar de todo, ser hombres de diálogo,

que se niegan a renunciar a la conversación y a las buenas maneras: es decir,

hombres de espíritu (noción de la que da una definición nada elitista: «El

hombre de espíritu tal como yo lo entiendo no es el intelectual, palabra que no

está clara, sino el hombre que vive para el espíritu. Un hombre de cultura

inferior, incluso el más humilde, si tiene esta confianza en el destino del

espíritu, será un hombre de espíritu calificado como tal”).

Así, Valéry se esforzó por dar voz a

un discurso político que no fuera panfletario, es decir, marcado por la

polémica y la violencia verbal. Por ejemplo, en el Instituto de Cooperación

Intelectual de la Sociedad de Naciones, creó una serie de Correspondencias

públicas de escritores donde los literatos de la época podían publicar

intercambios público-privados sobre temas de actualidad: un lugar de diálogo y

«conciliábulos escritos», para revivir la herramienta de comunicación y diálogo

de la gloriosa República de las Letras de los siglos XVI y XVIII. Ante todo, Valéry,

escritor político, se esfuerza en este sentido por adoptar un estilo neutro,

nunca polémico, incluso cuando expresa pensamientos profundamente a

contracorriente o incluso provocadores. Ninguna marca estilística de violencia

o de agresividad verbal se encuentra, por ejemplo, en la muy polémica respuesta

de Valéry a la Académie méditerranéenne de Louis Bertrand, latinista

pro-maurasiano, cuando se negó a participar en uno de sus coloquios, para

reafirmar el valor del Mediterráneo como lugar de encuentro de las culturas,

contra la visión imperialista de los filofascistas; ninguna nota discordante y

polémica aparece en el discurso conmemorativo de Henri Bergson, que es, sin

embargo, un acto de gran valentía intelectual en la Francia ocupada de 1941,

que había dejado morir en soledad al filósofo judío.

Por eso, al leer hoy a Valéry,

debemos guardarnos de confundir sus tonos mesurados con un contenido

conformista o vago y, por el contrario, aceptar volver sobre las numerosas

cuestiones delicadas y esenciales que en sus textos encuentran formulaciones a

la vez claras y sutiles, literariamente exquisitas y conceptualmente densas, y

que no cesan de interpelarnos.

*Paola Cattani. Profesora de Literatura Francesa en la Universidad Roma Tre. Ex alumna de la École Normale Supérieure de Pisa, fue estudiante postdoctoral en el Collège de France, investigadora asociada en la Universidad Estatal de Milán y titular de contratos de investigación y docencia con diferentes instituciones (Università di Pisa, Università di Trento, CNR-ILIESI). Obtuvo el “Premio de creación literaria” de la Academia Francesa-Instituto de Francia en 2009.

Su investigación se centra en la historia de las ideas (en particular, la idea de Europa), la historia intelectual (la República de las Letras en el siglo XX). , la relación literatura-política y la teoría literaria entre los siglos XIX y XX.

Ha dedicado numerosas obras a Paul Valéry

(incluida la edición de sus escritos políticos inéditos). Entre sus

publicaciones: P. Valéry, Europa

y el Espíritu. Escritos políticos 1896-1945, edición establecida y

presentada por P. Cattani, Gallimard, 2020; Responsabilidad de la literatura en el período de entreguerras ,

ed. J.-B. Amadieu y P. Cattani, Romanic Review , 109.1-4/2018; El Reino del Espíritu. Literatura y compromiso a principios

del siglo XX, Olschki, 2013. Para la lista completa de sus

publicaciones…

Consulte: https://romatre.academia.edu/PaolaCattani .

Fuente: Grand Continent

Link de Origen: AQUÍ

Comentarios

Publicar un comentario